黒板屋四代目の挑戦記 #26

こんにちは、株式会社サカワの四代目の坂和寿忠(サカワトシタダ)です。

このブログは、老舗の黒板メーカーであり現在は電子黒板を販売する会社の社長として日々の試行錯誤や、ちょっとした気づき、新しい取り組みの裏側などを綴っています。

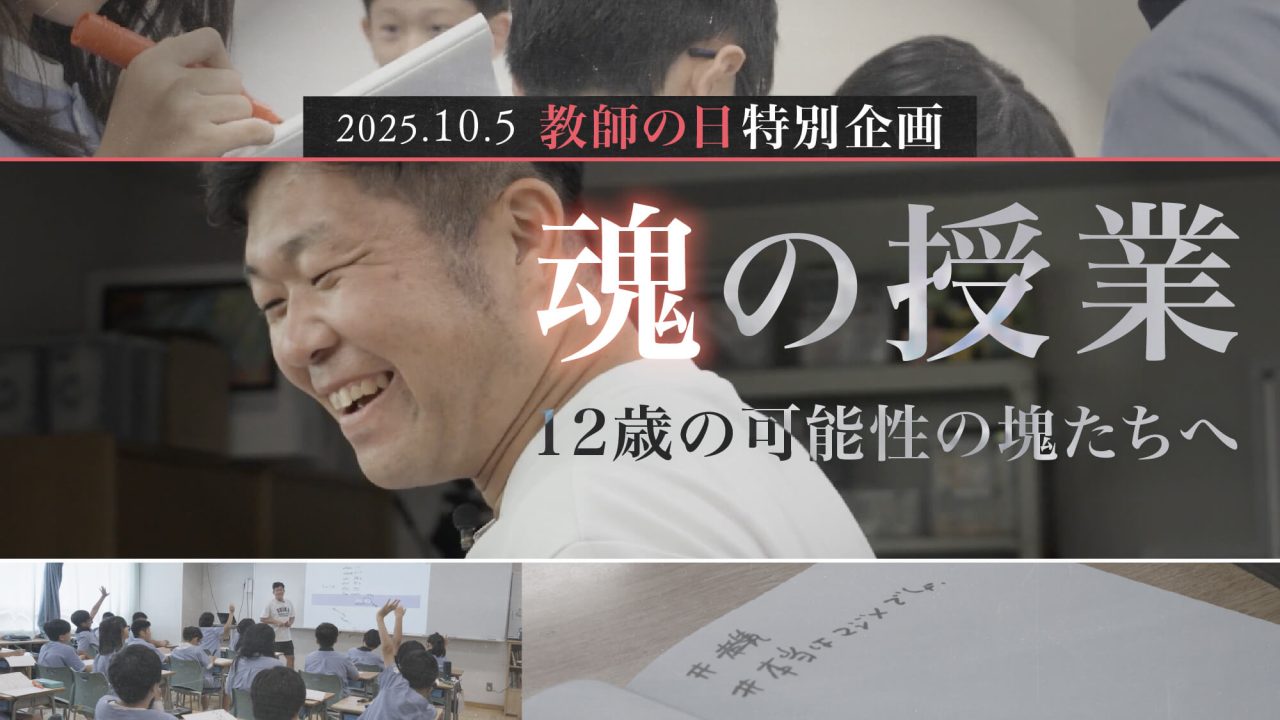

今回は、この秋に立て続けに実施する3つの企画についてお話しします。10月5日の授業ドキュメンタリー公開、11月14日のオンラインセミナー、そして11月16日の「先生ソニック2025」。これらはすべて「先生を応援する」という一つの思いから生まれました。

先生という職業の価値を、もっと伝えたい

電子黒板を販売する仕事をしていると、多くの先生方とお会いする機会があります。新しい機器を導入した学校で説明会を開くと、30人、40人の先生方が集まってくださいます。その中で特に熱心な先生とは、メールアドレスを交換して、使い方について何度もやり取りをすることもあります。

そうした先生方と接していていつも感じるのは、「この人たちの素晴らしさを、私たちしか知らないのはもったいない」ということです。

先生方が何に一番関心を持っているか。それは「子どもたちにとってどうなのか」という一点です。私たちメーカーは、どうしても「こうすると楽になりますよ」「授業がスムーズになりますよ」と製品の機能を説明してしまいます。でも先生方の視点は常に、目の前にいる生徒たちに向いているんです。

子どもたちのためなら、残業してでもやりたい。自分の家族との時間を削ってでも、目の前の30人の生徒を助けたい。そう考えている先生方の姿を見ていると、本当に頭が下がります。毎日30人以上の生徒さんと向き合う覚悟。それだけでもものすごく価値があることだと思うんです。

先生が抱える「孤立」という課題

一方で、先生という職業には大きな課題もあります。それは「孤立しがち」だということです。

先生方は言ってみれば「一国一城の主」。それぞれが自分の教室という城を持っていて、その中で何をしているか、隣のクラスの先生もあまり把握できていない。個人事業主の集まりのような状態なんです。

そうなると、横の繋がりを持つ機会が非常に少なくなります。知識を共有し合う場も限られています。さらに、先生という職業は承認欲求が満たされにくい環境でもあります。一生懸命やっているのに、子どもにしか見られていない。保護者や社会からは、一部の問題教師のニュースによって、先生全体が同じように見られてしまう。

こうした状況が続くと、心身ともに追い込まれてしまう先生も出てきます。そういう過酷な労働環境を嫌ってか、教員採用試験の受験者数は10年前の約3分の2にまで減少※ しているそうです。

※出展:教員採用試験対策サイト https://book.jiji.com/basic/app_guide/app_guide-10270/

「先生ソニック」という挑戦

こうした課題に対して、私たちに何ができるだろう。そう考えて始めたのが「先生ソニック」という音楽イベントでした。

先生方が集まれる場所を作りたい。そして同時に、先生の素晴らしさを社会に伝えたい。その両方を実現できるものとして、音楽イベントを選びました。

なぜ音楽なのか。それは、先生と音楽の相性がとても良いからです。先生は「メッセージを伝える達人」です。毎日、教壇という舞台に立って、子どもたちに何かを伝え続けている。そういう先生が歌を歌うと、その歌詞に重みが出ます。

例えば、ウルフルズの「ええねん」という曲を先生が歌うと、「失敗してもええねん」「笑い飛ばせばええねん」というメッセージが、不特定多数に向けたものではなく、生徒や子どもたちに向けたものとして、はっきりと聞こえてくる。そこに感動が生まれるんです。

昨年秋葉原で開催した第1回は、関係者含め約150人の方に集まっていただきました。出場した先生方も、観に来た先生方も、「勇気をもらった」と言ってくださいました。

優勝した群馬県の公立学校の先生は、音楽をやっていることを学校内でほとんど知られていなかったそうです。でも先生ソニックに出場したことで学校中に知れ渡り、その年の卒業式では先生に歌ってほしいというリクエストがあったと聞きました。素晴らしい話だと思いませんか。

先生の「授業」そのものにフォーカスした「魂の授業」

先生ソニックで一定の成果を感じた一方で、もっと伝えたいことがありました。それは、先生が実際にどんな授業をしているのか、ということです。

私たちは導入事例の取材で、何度も学校を訪れます。でも導入事例というのは、どうしても表面的な内容になってしまう。「こんなふうに使っています」という使い方の紹介が中心で、先生が生徒と向き合っている瞬間の熱量までは伝えきれない・・・。

でも、僕が本当に見たかったのは、あの熱心な先生方が、どんな授業をしているのかということでした。この先生に1年間担当してもらえる生徒さんは幸せだな、と思える先生が、教室でどんなメッセージを伝えているのか。それを見たかったんです。

そこで企画したのが「魂の授業」というドキュメンタリーです。カメラ4台を使い、映画監督に撮影をお願いして、先生の授業をそのまま記録しました。

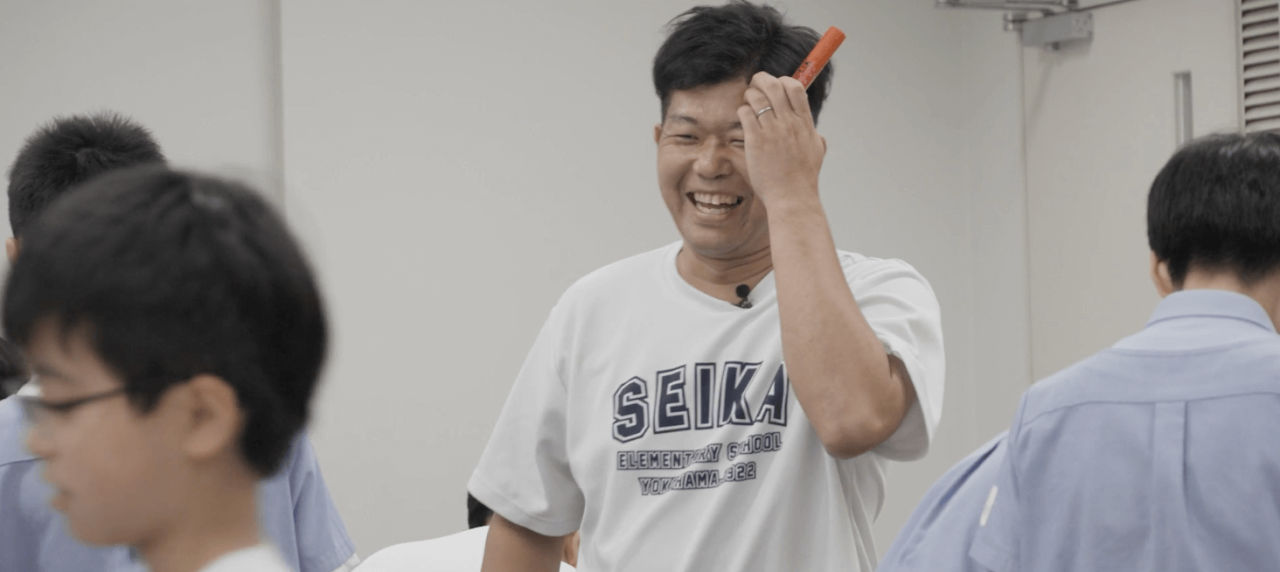

撮影させていただいたのは、横浜の精華小学校で6年生を担当されている向井崇博先生です。向井先生は、弊社の電子黒板を使ってくださっている先生の中で、「この先生は素晴らしい」と僕が感じて仲良くさせていただいていた方です。

向井先生が伝えたかったメッセージの1つとして、「12歳でピークを迎えるな」ということでした。ちょうど中学受験の時期で、親御さんの期待に応えようと頑張っている子どもたちに、「ここがあなたたちのピークじゃない」と伝えたかったのだと言います。

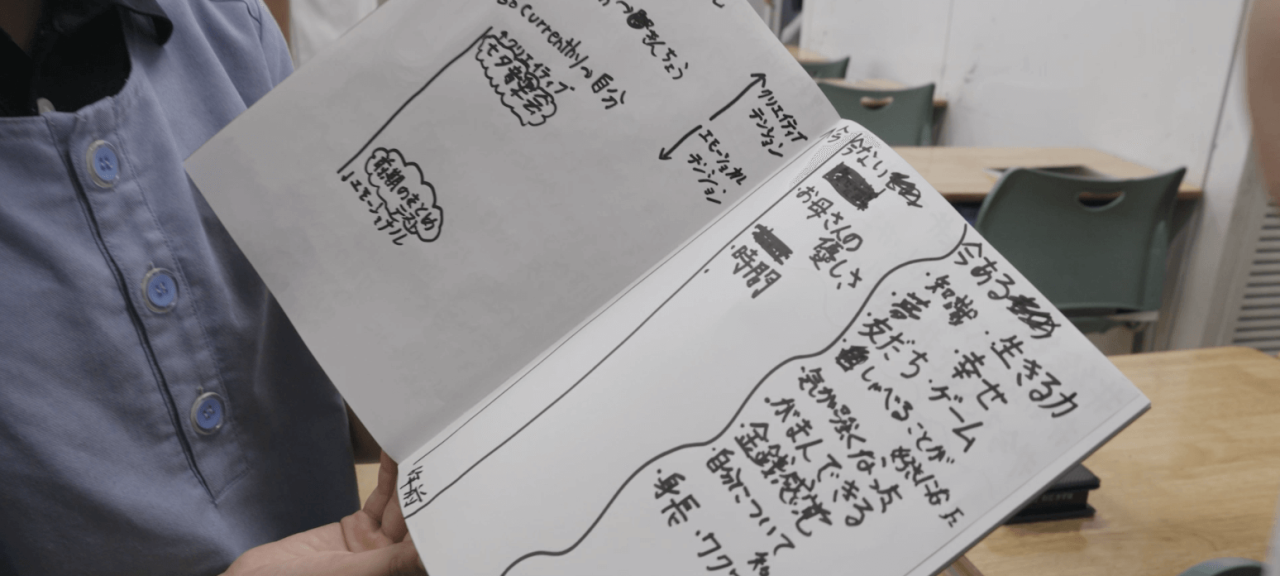

もう一つは、「自分の気持ちを認識すること」の大切さ。授業の中で、1年生のときにあって今なくなったものは何かと問いかけると、ある生徒が「夢がなくなりました」と答えました。なぜ夢がないのかと聞くと、「社会人になったら夢なんて持つ時間もない。学歴が大事だから」と。

向井先生は、そういった子どもたちの本音を「素晴らしい意見だよ」と受け止めます。傾聴力が本当に高い。承認する力がすごいんです。「思ったことを書きな。俺、全部受け止めるよ」というスタンスで、子どもたちと向き合っています。

撮影を通して見えてきたこと

向井先生が担当した6年生という時期は、落ち着くことが難しい時期でもあるのですが、向井先生の授業を通じて、少しずつ自分の気持ちをアウトプットできるようになり、安心して落ち着いて授業を受けられるようになっていきました。

ただ、撮影を続ける中で、僕は先生という職業の難しさも改めて感じました。ある時期、向井先生の表情に元気がなくなっていたことがありました。「先生、大丈夫ですか」と聞いても、「いや、全然大丈夫です」と答える。でも、目が笑っていない気がしました。

先生は逃げられないんです。「学校に行きたくない日もありますよ」と正直におっしゃっていました。でも、30人の生徒が待っている。他の先生にも迷惑をかけられない。だから、どんなに心が疲れていても、毎日向き合い続けなければならない。

これは、普通の会社員とは違う厳しさです。私たちには休んでもいい日がありますが、先生にはそれがない。毎日が本番です。

そういう先生の姿を、おそらく私たちしか客観的に見て、発信できる立場の人間はいないんじゃないかと思っています。

先生に勇気を持ってほしい

「先生、カッコいい」。これが、私たちが掲げているコンセプトです。

対外的に先生の素晴らしさを伝えることはもちろんですが、それ以上に、先生自身に自分たちの価値を見直してほしいと思っています。自分たちがやっていることは、本当に価値があるし、カッコいいんだと。

活躍する先生が増えれば、電子黒板を活用してくれる人も増えます。熱心な先生ほど、より良いツールを求めてくださいます。だから、これは私たちのビジネスにとってもプラスになることです。

でも、それ以上に、子どもたちに希望のある未来を見せてくれている先生たちに、勇気を持ってほしい。そういうコンテンツを作りたいと思っています。

中小企業ですが、私たちしかできないことがあると信じて、こうした活動を続けています。

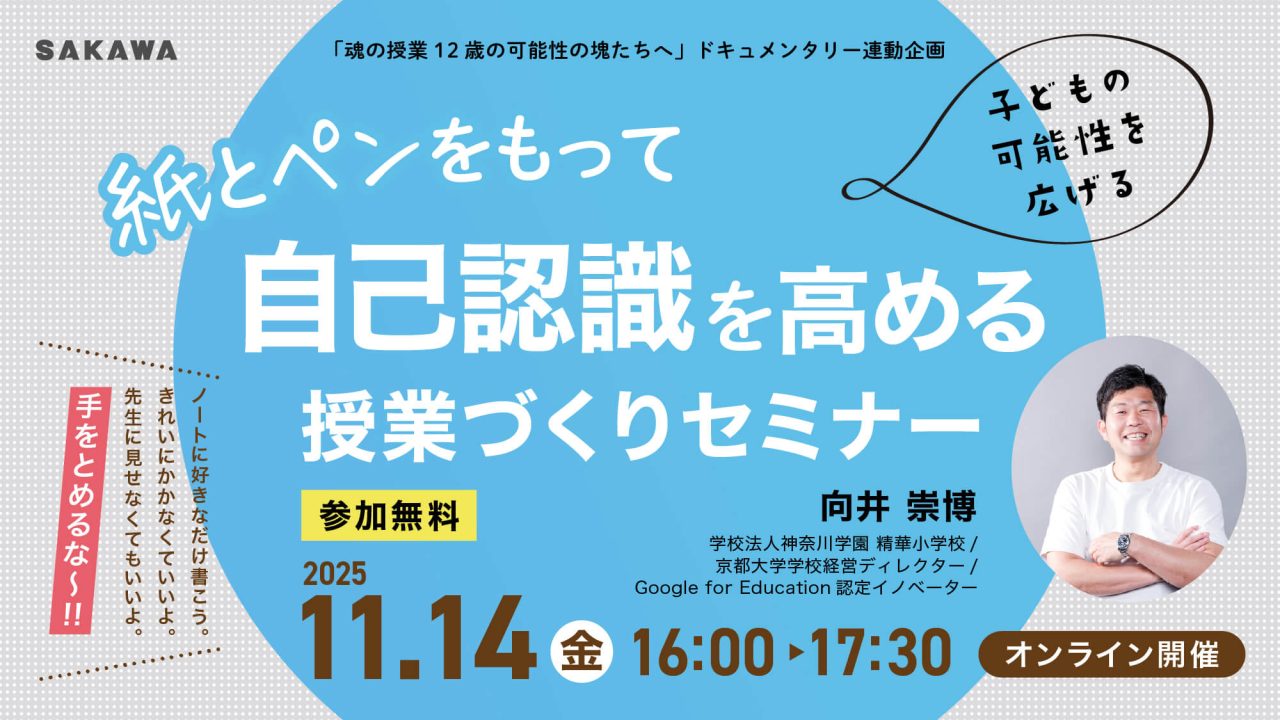

10月5日に授業ドキュメンタリーを公開しました。11月14日(金)にオンラインセミナー&ワークショップを開催し、向井先生と一緒に、子どもたちと本気で向き合うとはどういうことかを考える場を作ります。お申し込みを受付中ですので、上記のリンクからお気軽にご参加ください。

そして11月16日(日)には、再び秋葉原で先生ソニックを開催します。

先生という職業の魅力を、社会に発信し続けていきたい。そして、先生を目指す子どもが増えていくことに、少しでも貢献できればと思っています。

ぜひ、皆さんにもこの取り組みを見ていただけたら嬉しいです。